Que l’on planifie un programme d’engagement du public, qu’on le réalise, qu’on en produise le matériel ou qu’on en anime les activités, un constat s’impose : face au public participant, on détient un certain pouvoir. On choisit les thèmes, les exemples, les angles d’approche, et même la manière dont ce public devra se comporter. Remettre en question ce pouvoir devient essentiel lorsqu’on souhaite déployer une éducation réellement émancipatrice.

Des questions à se poser

Les approches participatives permettent justement au public de faire partie intégrante de tout le processus – si on s’en donne vraiment la peine, et si on accepte le risque de partager l’espace du pouvoir. Ainsi, posons-nous les questions suivantes : a-t-on invité des personnes du public à participer à l’élaboration des objectifs, au choix des thèmes ? A-t-on écouté ce que les personnes concernées ont dit et écrit sur le sujet choisi ? Valorisons-nous ces prises de parole dans le matériel produit ? Quant aux activités prévues, permettent-elles aux participantes et participants d’exprimer leur agentivité plutôt que d’être cantonné.es à un rôle passif comme on les a si souvent habitué.es à le faire ?

La méthode inductive

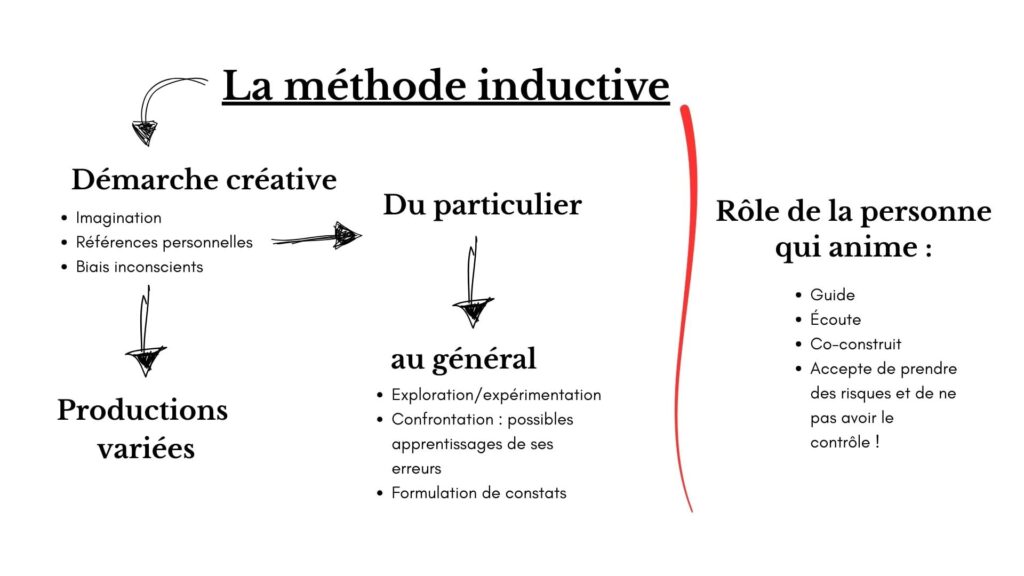

Quand vient le temps de choisir des activités réellement participatives (et, attention, pas seulement interactives), la méthode inductive mérite alors toute notre attention. Même si c’est contrintuitif - la méthode inverse, dite déductive, régnant encore : on présente habituellement des définitions et des analyses, puis on invite le public à appliquer ces « nouvelles » connaissances à des situations (si ce public a de la chance) ou, plus souvent, à poser des questions… vers la fin. La méthode inductive propose plutôt une démarche résolument tournée vers la contribution des gens : on soumet des informations aux personnes présentes, on les invite à explorer, organiser, définir, analyser… bref, on leur offre la possibilité d’apporter du, de l’organiser, de coconstruire des savoirs, et de proposer des solutions. Ce faisant, on reconnaît que les participantes et participants exercent leur citoyenneté à nos côtés; on valorise leur agentivité - un choix plus que cohérent en éducation à la citoyenneté mondiale.

Cohérence et décolonialité

En parlant de cohérence, si nos activités s’inscrivent dans une perspective que l’on souhaite résolument décoloniale, alors l’implication active des personnes s’avère encore plus incontournable. On ne saurait décoloniser les esprits et les pratiques tout en s’octroyant une posture où l’on croit, consciemment ou inconsciemment, que l’on détient la connaissance. Valoriser les savoirs des personnes concernées, offrir une place aux questionnements du public en amont et non seulement en aval, organiser des occasions de partage et de co-construction constituent des pistes riches si l’on souhaite bâtir des communautés plus justes, plus solidaires.

Un exemple d’activité

Prenons l’exemple d’une activité où l’on souhaite susciter la réflexion sur l’impact du divertissement industriel dominant sur notre rapport au monde. On pourrait bien sûr préparer un corpus d’extraits de films, les présenter, en faire ressortir les éléments problématiques (racistes, sexistes, impérialistes, etc.) et planifier une période de questions. Il est pourtant possible de planifier une démarche résolument participative et inductive (testée et approuvée avec des adolescents du Québec en 2018 !) : commençons par demander aux personnes présentes d’identifier les composantes principales du dernier film visionné par chacune et chacun. Brosser ensuite un tableau des éléments qui ressortent des notes prises : la plupart des films présentent-ils un héros solitaire, masculin et blanc, ou est-ce que la diversité de l’humanité est représentée dans ce film, avec des personnages variés qui tous exercent un réel empowerment ? Quels sont les rapports de pouvoir qui s’imposent entre les personnages ? Quelle est la menace principale ? Quels moyens sont valorisés pour atteindre quels types d’objectifs ? Ce portrait offre aux participantes et participants l’occasion d’établir des constats sur les visions du monde qui s’imposent via, notamment, Hollywood. On peut ensuite présenter un extrait de film très populaire et l’analyser; engager une discussion sur des pistes afin de diversifier ses sources de divertissement; et, notamment, proposer en groupe des œuvres qui proposent d’autres visions du monde - des visions qui déconstruisent les normes stéréotypées, voire qui décolonisent nos imaginaires...

Un autre monde est possible, à commencer par la manière dont on réalise des activités d’éducation à la citoyenneté mondiale.

***Image source. Translation: The Inductive Method. Creative Approach: imagination; personal references; unconscious bias. Varied Productions. Specific. General: exploration and experimentation; confrontation: possibility to learn from one's mistakes; formulation of observations. Role of the facilitator: Guide; listen; co-construct; agree to take risks and to not be in control.

![]()

Marie Brodeur Gélinas est conceptrice pédagogique. Enseignante de formation, elle a pendant 20 ans déployé son expertise en éducation à la citoyenneté mondiale dans le secteur de la solidarité internationale (CLUB 2/3, Oxfam-Québec et Association québécoise des organismes de coopération internationale) : ateliers pour les écoles, production de ressources engageantes, campagnes de mobilisation pour le grand public. Depuis quelques années, elle est consultante auprès de diverses institutions et organisations telles que l’Office national du film du Canada (ONF) et le Partenariat canadien pour la santé des femmes et des enfants (CanSFE) afin de concevoir du matériel éducatif émancipateur et d’animer des formations qui valorisent l’agentivité des personnes. Elle s’intéresse particulièrement aux approches participatives et décoloniales, deux concepts qui vont très bien ensemble.